◆ 捉影创始人杨若松

文| 铅笔道 记者 王梦瑶

►导语

杨若松和电影的渊源由来已久。

90年代,电影票才卖1块钱。还是初中生的杨若松(后文简称杨)喜欢上了班里的女同学。一天,他想约女同学去看电影,但他只有1块钱。他忐忑地对女同学说,“我们去看电影吧,不过你得自己买票”。

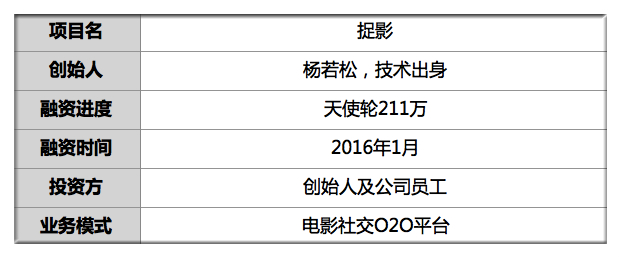

好在彼时民风淳朴,杨没有被嫌弃,跟女同学一起看完了电影。如今,当年的女同学已成为杨太太,两人对电影热爱与感念延续至今,“电影是重要的社交方式”。 今年4月,杨上线了电影社交平台捉影App。

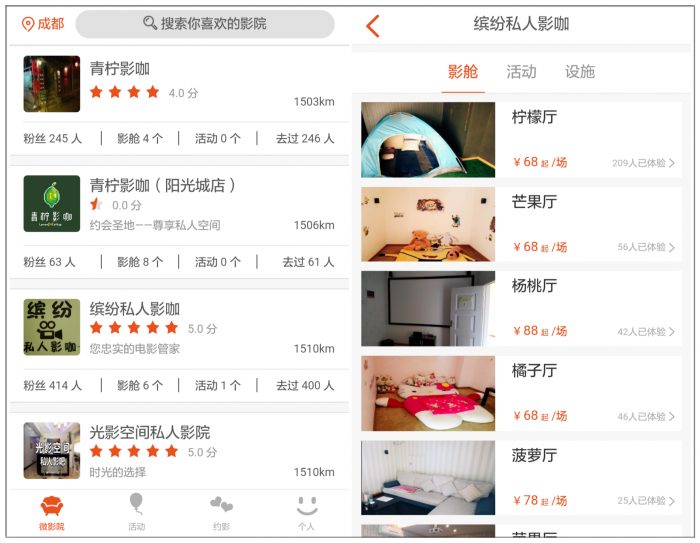

捉影App连接私人影院和用户。用户可快速获知私人影院包间信息,在线预订,既可举办电影沙龙,和熟人约影,也可以和陌生人1对1约会观影等。同时,私人影院也可在线处理订单,并以VIP形式为用户提供专有优惠。 一个月前,杨启动成都和昆明两地的重点运营。至今成都单量已超过700,昆明已签20家私人影院。

他正在寻找下一轮融资,预期500万。

注: 杨若松已确认文中数据真实无误,铅笔道已备份录音速记,愿为本文内容真实性背书。

偶遇电影沙龙

杨若松技术出身,最初并未着眼电影领域。2008年,他第一个创业项目是研发真皮层3D指纹识别技术,后期因资金链断裂停止。

他真正细究电影领域始于一次谈话。2014年10月,杨偶遇前西影集团董事长张宏。聊天时,张宏问他,“你们是做互联网的,有没有一些跟电影相关的合作机会?”

说者无意,听者有心,杨回去后就开始做行业梳理。当时猫眼、格瓦拉等票务市场正火,他发现除了“互联网+电影票”模式外,并无其他,然而“电影不仅仅是卖票”。

杨认为,看电影本身就是一种线下社交行为。如果将其与线上结合起来,可以做成一个社交闭环。

基于线下社交,杨最初的想法很简单:做一款行程规划产品。用户可在线规划自己的业余生活,比如吃饭、看电影、购物等,跟朋友同时添加行程即可相约。“只把电影当作一个连接点,并没有深入电影内部。” 2014年12月,杨以这个设想拿到110万个人融资,成立西安慢连互联网有限公司。

◆ 团队照片

◆ 团队照片

但在前期调研中,杨遭遇困境。行程规划涉及到电影票,需要接入现有票务后台订票。然而他接触多家影院,发现接入门槛太高,公司难以承受,“万达提出要先交100万”。 同时,杨意识到行程规划链条较长,后续设计复杂。次年5月,行程规划模式被弃。

度过两月的真空期后,杨约友人去雕刻时光咖啡馆相聚,却偶遇一场电影沙龙。灵感乍然降临,“既然喜欢电影的人愿意一起看,一起讨论,我们何不做一个这样的平台呢?”

平台提供电影沙龙与场地。电影资深发烧友选择场地,发起活动,普通用户报名参与。 最初参与调研的场地包括私人影院,后来被杨放弃。“西安和深圳的私人影院比较少,且经营不善,不适合开展活动。”他转而联系有公共空间的咖啡厅和高档西餐厅。“在闲时,他们很愿意分享给别人用。”

积累3万用户

2015年8月,产品已经出炉,就待推广。

此时,杨正在从北京回深圳的高铁上。他无意中看到一则新闻,大意是私人电影院行业将在苏州举行峰会,心念一动,他决定去看看。 峰会当日,100人的会场挤了300多人。杨瞬间意识自己判断错了,私人影院并不像之前调研中看到的那样死气沉沉。“忽略了私人影院市场分布的情况,长沙、成都等二三线城市会多一些。”

私人影院设有包间,产品可以不再局限于沙龙模式,可增加私密社交功能,“用户甚至可以躺着观影”。回深圳后,他放弃联系好的咖啡厅等,开始在深圳、成都、上海和西安重新联系私人影院,同步开展公测。

◆ 捉影App提供陌生人一对一观影约会。

◆ 捉影App提供陌生人一对一观影约会。

签约过程尤其顺利,两个月签了70家。11月,运营人员飞去成都,在保利大厦一栋楼里,一下午就签了6家。“商家很支持。”

杨看重产品运营,甚至亲自上阵。一方面,收集商家地址,包间数量、大小、风格等数据。另一方面,团队帮助商家做运营规划和活动设计,比如电影与美食之夜,星座电影专场等。 App公测效果出乎意料,截至11月底,捉影注册用户已达3万,举办电影活动超过70场。

一切顺利,杨很满意,谁料正待上线时却突遇变故。12月底,考虑到后期融资问题,他将捉影项目从西安慢连互联网有限公司独立出来,预备成立新公司(即深圳捕风科技有限公司)。这需更改捉影App和其微信公众号的绑定公司信息。 但目前苹果和微信均不支持产品权属的分割转移。不能直接更换绑定账号,只能重新做产品。这意味着,团队不仅需重新联系商户,还要放弃已有的3万用户。

杨试图从原产品导流用户,但多次沟通未果,最后不得不决定一切重来。“乐观来看,可以趁机优化一下产品。”杨苦笑。 公司分拆后,捉影项目资金短缺。杨自掏200万,加上团队筹的11万,一共211万投入,算作捉影的天使轮融资。

今年4月,杨在出差,还不忘提醒团队,“不上线不回家”。捉影很快改头换面,重新上线,并添加了用户身份的升迁系统。用户可成为影院的粉丝或会员,以增强用户黏性。 他还设计了特殊的163佣金模式。第一年收取1%,第二年收取6%,从第三年开始,每年收取3%。“采用烧钱模式,是无法盈利的。”

二三线城市布点

今年5月,杨启动运营,雄心勃勃。他计划利用三个月时间,把长沙、深圳、成都和西安拿下。

然而在实际操作中,他遭遇了两个难题。一是商务端运营的“推进速度很慢”,部分影院老板不常在店中,运营人员通常要跑几趟才能签单,一家一家签单效率极低。 而且,那时深圳市场并不稳定,更是雪上加霜。短短两月,倒闭了30多家私人影院,其中已签约的有5家。

另一方面,用户端推广也难。6月,启动用户端运营后,线上获客效率略低,远远不及公测数据。杨意识到,线上获客成本疯涨,且转化率低,已不具备优势。“我们关注下单量,想直接找可以创造价值的用户。”他将目光投向线下推广。 杨反思之前的盲目扩张计划,决定暂缓一线城市布点,转为单点突破。针对两个难题,分别在成都和昆明展开试点。

他在成都探索线下推广途径。成都,清晨,他看到大街小巷热气腾腾的豆浆,和行人手中捧着的豆浆杯,瞬间明确方向。随后,他在成都印制豆浆纸杯广告,每个成本只有2~3毛钱,“感兴趣的人会扫码关注”。 线下推广效果显著,启动仅一个月,成都已签50家商户,总订单量超过700。

◆ 成都的私人影院数据相对完善。

而远在昆明,他采取运营联盟的模式发展商家。团队选择一家私人影院作为盟主(即昆明代理商),由盟主负责联络发展商家,每增加一家,奖励盟主100元。 杨表示,会用社群模式操作,建一个私人影院交流群。捉影会从经验分享和互联网运营两种角度,为商户提供管理微课程。“给他们提供交流的机会,提高他们的运营能力,这有助于日后的服务升级。”

目前,昆明已有20家私人影院入驻联盟。“大家都要活,共同把市场做大是基本认知。” 他正在准备下一轮的融资,预期500万。成都、昆明试点成功后,他计划将这两种模式推广至长沙等地,逐步拿下全国主要市场。

杨还畅想了捉影的未来。“看电影时,只需在App上点击需要的饮料零食,服务员就会给你送来。”

/The End/

编辑 邵 希 校对 赵芳馨

铅笔道是国内专业的创投信息服务商,为客户(投资机构、创业者等)提供创投新闻、投融资数据、研究报告等信息服务。旗下主要分为两大业务:媒体与数据。

铅笔道是国内专业的创投信息服务商,为客户(投资机构、创业者等)提供创投新闻、投融资数据、研究报告等信息服务。旗下主要分为两大业务:媒体与数据。

热门评论

目前还没有评论~